Sumitro Djojohadikusumo, ‘Man of Crisis’ yang Berpihak pada Rakyat Kecil

/ Literatur

Ketika krisis datang, golongan lemah harus diperkuat melalui intervensi kebijakan.

Muhammad Taufik Nandito

Pegiat literasi, alumnus Fakultas Psikologi UMS

Dunia sedang bergolak. Berbagai konflik masih meruncing di sejumlah kawasan, mulai dari Ukraina, Gaza, Tepi Barat, hingga Yaman. Belum lama bahkan sempat terjadi ketegangan antara Israel dan Iran hingga konflik India-Pakistan. Sementara di Asia Tenggara, pecah konflik antara Kamboja dan Thailand terkait sengketa perbatasan.

Selain perang, ketidakpastian ekonomi sedang melanda dunia. Salah satu faktornya, perekonomian global masih belum sepenuhnya pulih imbas Pandemi Covid-19. Amerika Serikat, misalnya, sempat mengalami krisis fiskal sebab tingkat utang yang tinggi, sedangkan China dihadapkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam 30 tahun terakhir pada tahun lalu.

Pemicu lain dari ketidakpastian ekonomi global adalah penetapan tarif dagang oleh Amerika Serikat. Penetapan itu dialamatkan pada sejumlah negara dari berbagai kawasan. Indonesia sempat dikenai tarif sebesar 32 persen oleh AS, tetapi diturunkan menjadi 19 persen. Turunnya tarif dagang tak lain hasil dari negosiasi antara Presiden Prabowo Subanto dan Presiden Donald Trump.

Situasi ekonomi dan politik global sekarang oleh sejumlah pengamat dinilai seperti periode interbellum, yakni periode antara berakhirnya Perang Dunia I dan dimulainya Perang Dunia II. Kala itu, ekonomi dunia sedang memulihkan diri akibat wabah flu spanyol dan Perang Dunia I. Namun di berbagai kawasan, tumbuh pergerakan kebangsaan di tanah jajahan dan memanasnya ketegangan di Eropa jelang Perang Dunia II.

Budayawan Bre Redana dalam tulisan ‘Kita dan Kiri yang Hilang’ berpendapat, Eropa saat ini tengah menengok kembali masa-masa tersebut. Menurut dia, Eropa sedang kembali belajar, bagaimana membuka diri terhadap pengaruh pemulihan ekonomi dan kesenian dari luar pada waktu itu. Sebab, Eropa belakangan terkesan tertutup dan kalang kabut menghadapi imigran.

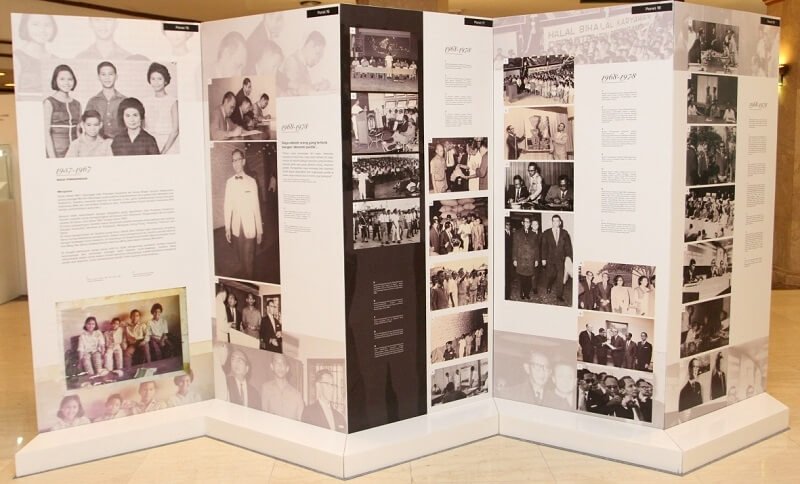

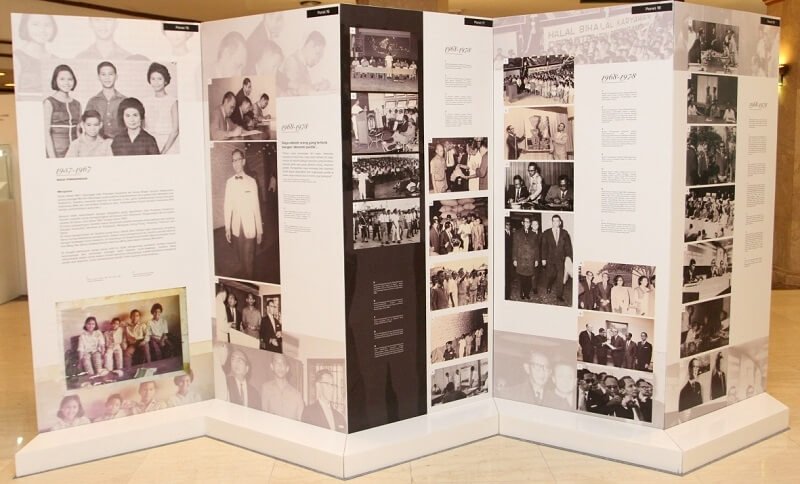

Pada masanya, interbellum berdampak ke Hindia Belanda, atau Indonesia di masa sebelum merdeka. Dampak wabah influenza dan depresi besar ikut terasa. Semasa penjajahan, masyarakat perdesaan makin menderita akibat ketimpangan. Salah satu buku yang membahas persoalan dalam periode itu berjudul Kredit Rakyat di Masa Depresi, karangan Begawan Ekonomi dan ayah dari Presiden Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo.

Buku Kredit Rakyat di Masa Pandemi adalah hasil disertasi Sumitro kala menempuh program doktoral di Erasmus Universiteit, Rotterdam, Belanda. Periode dalam buku tersebut terjadi pada masa The Great Depression sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat yang merembet hingga ke berbagai kawasan, termasuk Hindia Belanda.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo pernah menjabat menteri, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Ayahnya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, seorang pegawai negeri golongan menengah ke atas Hindia Belanda. Sewaktu Indonesia merdeka, Margono menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia.

Benih pemikiran ekonomi Sumitro dalam buku itu bermula dari momentum seringnya ia diajak sang ayah berkunjung ke desa-desa untuk inspeksi. Pengalaman ini membuatnya paham akan ketimpangan struktural pada masyarakat perdesaan. Di sisi lain, ia merefleksikan bahwa para petani dan produsen kecil termasuk dalam golongan lemah, sehingga perlu diperkuat dengan intervensi kebijakan.

Sumitro berpihak pada rakyat kecil yang memiliki kekuatan modal terbatas. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dari negara dan permodalan di masa krisis. Kepekaan Sumitro mengenai masa krisis makin terasah saat menempuh studi di Belanda. Sumitro muda, pada usia ke-21, mengalami krisis yang terjadi di Benua Eropa menjelang Perang Dunia II.

Optimisme dari Filsafat Malraux

Dalam esai berjudul ‘Renungan tentang André Malraux dari Seorang Pengagum Jauh’, Sumitro mengutarakan periode tahun 1930-an adalah tahun naas, tatkala negara-negara Eropa saling berkonflik dan sisa krisis pada periode sebelumnya masih berdampak. Di Eropa, ia bergaul dengan kalangan Sosialis dan sempat akan terjun dalam Perang Spanyol di medio 1930-an.

“Kejadian-kejadian ini bukan hanya sebagai akibat yang menyedihkan dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya, namun juga pertanda akan datangnya masa depan yang lebih suram,” tulis Sumitro pada esai itu.

Di tengah masa-masa sulit di Benua Biru, Sumitro muda mengenal karya-karya sastrawan Prancis, André Malraux. Amatan muram semasa di Jawa menjadi terang begitu bertemu dengan tokoh panutannya. Sumitro berpendapat, filsafat dari André Malraux menjadi pelita tatkala dunia dilanda gelap, sebab perang dan depresi ekonomi.

Sumitro menerangkan, filsafat André Malraux menekankan martabat manusia dan keadilan sosial. Malraux, dalam interpretasi Sumitro, menginginkan manusia bisa berpihak dan mengabdikan diri pada upaya mempertahankan kemanusiaan dalam konteks sosial. Pemikiran itu membuat Malraux dianggap sebagai tokoh ‘obor’ masyarakat peradaban Eropa.

Malraux ialah seorang sastrawan besar sekaligus man of action. Begitu pecah Perang Spanyol medio 1930-an, ia bergabung dengan Brigade Internationale, sebuah barisan tentara dan relawan lintas negara dari gabungan fraksi-fraksi kiri. Keterlibatannya menjadi magnet bagi pemuda-pemudi berpaham Sosialis hingga anarkis untuk bergabung dalam brigade tersebut.

Salah satu ungkapan André Malraux yang paling dikenang Sumitro adalah penggalan dari pidatonya berjudul Discours aux Ecrivatus (Pidato untuk Para Pengarang). Pidato itu ditulis pada 1935, masa-masa yang menurut Sumitro, penuh angkara murka dan mulai menyingsing cakrawala, sehingga membawa dunia dalam malapetaka Perang Dunia Kedua.

“Peradaban tiada lain berarti mengabdikan kekuatan manusia pada pencapaian impiannnya; bukanlah menjadikan impian manusia sebagai abdi kekuatan,” tulis Malraux.

Renungan Malraux yang dikutip oleh Sumitro bisa dimaknai bahwa manusia harus terus menjaga impian. Kendati dalam gelap dan kalut, sumber kekuatan manusia untuk keluar dari kondisi sulit terletak pada upaya menjaga asa dan merawat impian. Maksud lainnya, manusia harus terus bergerak dan berusaha menjaga keterlibatannya dalam masyarakat.

Kala Sumitro di Eropa, korban manusia bergelimpangan sebab perang, sementara kelaparan dan pengungsi merajarela. Perang pun membutuhkan biaya besar. Perang mengorbankan keuangan negara-negara yang berperang. Belum lagi pengangguran bertebaran karena dampak masa depresi di periode sebelumnya. Filsafat Malraux seakan hadir menjadi pencerahan masyarakat Eropa kala itu.

Pandangan Malraux seakan menjadi pijar dalam benak Sumitro. Ia yang pernah menjadi salah satu petinggi Partai Sosialis Indonesia itu telah melewati berbagai etape sulit dalam hidup. Sumitro berangkat dengan pengalaman menyaksikan keterpurukan masyarakat desa dan merasakan sendiri krisis melanda Eropa. Ia juga ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bukan hanya man of action, Sumitro menjelma menjadi man of crisis. Pengalaman hidup memberkahinya sense of crisis. Terbukti ia melewati berbagai fase pergolakan Republik. Kendati begitu, pemikiran ekonominya berkembang tanpa melupakan keberpihakan pada rakyat kecil. Buku Kredit Rakyat di Masa Depresi adalah fondasi penting bukti keberpihakan pada pemikiran ekonomi Sumitro.

Belakangan waktu, kepekaan terhadap masa krisis menjadi penting. Kepekaan bukan berarti membuat manusia terjerembap dalam kemuraman. Kepekaan dapat membuat manusia tetap berpegang dan berpihak pada kemanusiaan. Sebab, seperti nukilan kutipan dari sastrawan Amerika, Ernest Hemingway bahwa ‘tidak semestinya dalam kondisi apa pun manusia berhenti berharap’.

Editor: Rahma Frida