Mungkinkah Oligarki Tumbang?

/ Opini

Pada masanya, kompeni VOC tampak kokoh dan tak terkalahkan, hingga sejarah mencatat kehancuran mereka.

M. Farid Wajdi

Guru Besar Ilmu Manajemen UMS

Direktur Pascasarjana UMS

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Penegakan hukum tampak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil, petani, dan aktivis mudah dipenjarakan, sementara kejahatan berkerah tebal kerap menghilang tanpa jejak.

Perampasan tanah rakyat terjadi di berbagai daerah atas nama investasi atau proyek strategis, dan banyak warga dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka dengan imbalan ganti rugi yang tidak manusiawi.

Kritik publik sering dibungkam dengan stigma, kriminalisasi, atau pemenjaraan. Ruang demokrasi terpolarisasi oleh perdebatan buzzer dan perang opini, di mana akal sehat tenggelam oleh operasi propaganda digital.

Terbaru, muncul konflik antara Menteri Keuangan dengan jaringan mafia; mafia tambang, mafia impor, serta oligarki yang didukung penguasa dan kroninya. Fenomena ini memunculkan trauma sejarah, apakah Indonesia sedang kembali ke pola kekuasaan kolonial dalam wajah baru?

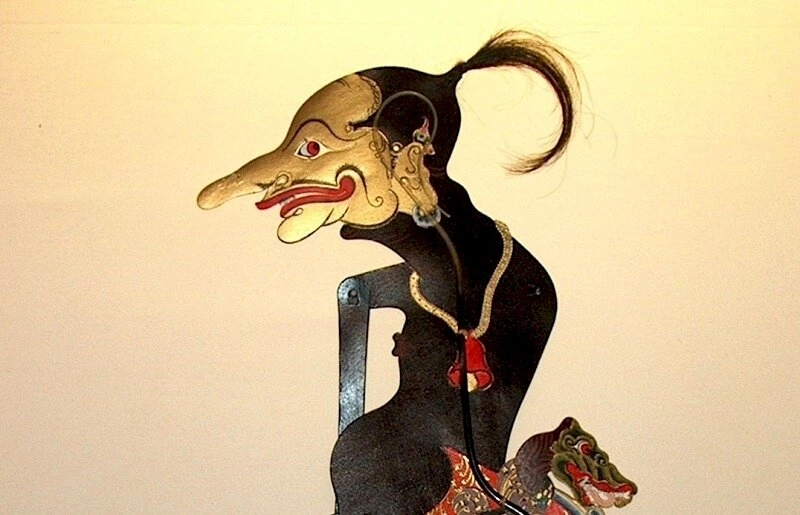

Menyaksikan fenomena ini, pikiran saya melayang ke sebuah peninggalan era kolonial, Museum Kereta Api Ambarawa. Di sana, para pengunjung dapat melihat foto-foto sejarah kekuasaan dan kekuatan ekonomi-politik kompeni Belanda (VOC) dulu dengan latar belakang tentara yang bersenjata api lengkap.

Museum Kereta Api Ambarawa menyimpan lebih dari sekadar lokomotif tua dan rel besi. Ia menyimpan bukti visual bagaimana kekuasaan kolonial Belanda pernah berdiri dengan struktur yang tampak kokoh berwujud jalur kereta api, sistem logistik militer, administrasi modern, dan teknologi komunikasi yang jauh lebih maju dibandingkan masyarakat Jawa saat itu.

Dari perspektif sejarah, gambar-gambar tersebut menggambarkan ilusi terbesar kekuasaan; ketika teknologi dan infrastruktur membuat sebuah rezim tampak tidak mungkin tergulingkan.

Namun, sejarah Indonesia mengajarkan bahwa kekuasaan tidak pernah abadi, hanya karena tampil kuat. Ia runtuh ketika rakyat memiliki kesadaran baru. Dalam konteks ini, Perang Jawa dan perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi titik balik moral, bukan titik kalah.

Diponegoro tidak berhasil mengusir Belanda secara militer, tetapi ia menorehkan jejak psikologis yang dalam bahwa pribumi bisa melawan senjata dan sistem kolonial, walau harus menanggung harga yang besar.

Belanda memang menang dalam pertempuran fisik, tetapi rakyat memenangi kebangkitan kesadaran. Seratus tahun kemudian, energi itu menjelma menjadi Sumpah Pemuda 1928, sebuah revolusi sunyi yang menggeser konsep ‘pribumi terjajah’ menjadi ‘bangsa yang menyatukan diri secara sadar’.

Ironinya, penjajahan bukan hanya tentang asing yang datang dengan kapal dan senapan. Di balik kekuatan Belanda, ada peran besar kelompok pribumi yang dijadikan kaki tangan kolonial. Mereka diberi jabatan, fasilitas, dan legitimasi untuk menundukkan bangsanya sendiri. Sejarah mencatat pola klasik kekuasaan. Penguasa besar tidak memerintah sendirian. Ia menggunakan bagian dari rakyat untuk melawan rakyat. Tanpa kolaborator lokal, kekuatan kolonial akan jauh lebih rapuh.

Pola yang Berubah Bentuk

Dalam Indonesia modern, kolonialisme tidak lagi datang dengan bendera Belanda, tetapi melalui kekuatan finansial yang menguasai ruang demokrasi. Oligarki mengendalikan sumber daya, kebijakan, media, dan hukum, sama seperti VOC pernah mengendalikan perdagangan dan kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara.

Oligarki tidak membutuhkan meriam; cukup pengaruh keuangan dan akses kekuasaan. Mereka membiayai politik, mengarahkan kebijakan, dan menanam kroni-kroni di berbagai institusi publik.

Jika kaki tangan kolonial masa lalu adalah priyayi, polisi kolonial, dan tentara KNIL maka dalam demokrasi digital hari ini muncul bentuk baru, yaitu para buzzer dan produsen opini. Mereka bekerja bukan dengan senjata, tetapi dengan propaganda, framing, dan serangan psikologis. Mereka mengatur narasi, membentuk persepsi, melabeli kritik sebagai ancaman, dan melindungi kepentingan para pemilik modal. Kekuasaan tidak lagi dipertahankan dengan benteng fisik, tetapi dengan benteng persepsi.

Secara politis, kondisi tersebut menciptakan ilusi yang hampir sama dengan penampakan Museum Kereta Api Ambarawa. Seolah-olah kekuasaan tidak dapat diganggu gugat. Oligarki terlihat terlalu kuat, buzzer terlalu masif, dan rakyat terlalu terpecah untuk mampu mengubah keadaan.

Namun sejarah memberi pelajaran; Belanda pun pernah terlihat mustahil tumbang. Kekuasaannya meluas, teknologinya unggul, dan sistemnya rapi. Tetapi pada akhirnya, mereka jatuh bukan karena rakyat tiba-tiba memiliki meriam, melainkan karena kesadaran bangsa tumbuh dan dunia berubah.

Inilah inti dari sejarah politik modern Indonesia. Perubahan besar jarang dimulai dari senjata, melainkan dari kesadaran kolektif. Perlawanan Diponegoro menyalakan api nasionalisme; Sumpah Pemuda membangun identitas bersama; dan kemerdekaan 1945 memindahkan kedaulatan dari tangan penjajah ke tangan bangsa sendiri. Setiap fase adalah bukti bahwa kekuasaan sebesar apa pun tidak kebal terhadap perubahan pikiran rakyat.

Massa buzzer, propaganda media, dan kekuatan oligarki hari ini mungkin tampak kokoh, tetapi mereka juga bertumpu pada fondasi yang rapuh berupa manipulasi opini, ketakutan, dan transaksi. Seperti kekuasaan kolonial, mereka dapat runtuh ketika publik berhenti tunduk pada ilusi. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa ini tidak pernah kehilangan kemampuan untuk bangkit, hanya terkadang kesadarannya tertidur.

Karena itu, mempelajari sejarah bukan sekadar nostalgia museum dan foto-foto kolonial. Ia adalah cermin untuk melihat bahwa kekuasaan yang menindas rakyat, baik memakai seragam Eropa maupun jas modern, pada akhirnya akan diadili oleh kesadaran bangsa itu sendiri. Indonesia bukan hanya lahir melalui revolusi fisik, tetapi melalui revolusi kesadaran. Dan sepanjang sejarah, kesadaran selalu lebih kuat daripada propaganda.

Sama seperti Belanda yang tampak tak tergoyahkan di Ambarawa, oligarki beserta koleganya pun dapat retak oleh perubahan zaman. Pembedanya hanya satu; apakah rakyat memilih diam atau sadar.

Editor: Arif Giyanto