Menganyam Historiografi Klaten

/ Opini

Penulisan fakta sejarah memerlukan verifikasi dan interpretasi; berbeda dengan mitos, legenda, dan cerita rakyat.

Sentot Suparna

Founder Lori Gondang Library

Usia Kabupaten Klaten telah lebih dari dua abad. Sebuah rentang waktu yang tak sebentar dan penuh khazanah pranata. Oleh karena itu, penulisan sejarah (historiografi) menjadi salah satu agenda krusial yang layak diperjuangkan.

Historiografi Klaten begitu penting untuk menjaga kesinambungan aspek spiritual antara para pendahulu dengan generasi penerus. Nilai-nilai sejarah sebagai akar budaya merupakan spirit bagi generasi penerus dalam menyongsong dinamika Klaten di masa mendatang.

Orientasi sejarah bukan berarti mengingkari kemajuan dan perubahan, namun untuk mendorong penguatan karakter dan jati diri Klaten. Kajian sejarah juga diperlukan untuk menggali potensi budaya sebagai basis pemberdayaan sosial ekonomi.

Kabupaten Klaten lahir di zaman kolonial pada awal abad ke-19. Meski demikian, catatan sejarah Klaten bermula sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno di abad ke-8. Perjalanan sejarah Klaten meliputi zaman Mataram Kuno, zaman Mataram Islam, zaman kolonial, dan zaman sesudah Indonesia merdeka. Peradaban yang berkembang lebih dari satu milenium tersebut merupakan warisan budaya tak ternilai bagi Klaten.

Warisan budaya zaman Mataram Kuno antara lain berupa bangunan candi, prasasti, arca, dan ribuan benda atau Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Saat ini banyak di antara benda-benda bersejarah tersebut rusak, berpindah tempat, bahkan hilang.

Jejak sejarah zaman Mataram Kuno lainya berupa tempat atau perkampungan yang masih bisa dijumpai hingga sekarang, misalnya Puluhwatu (Puluwatu), Ngupit (Upit), Gumulan, Muruh (Mirah mirah) dan Wedi (Wadihati).

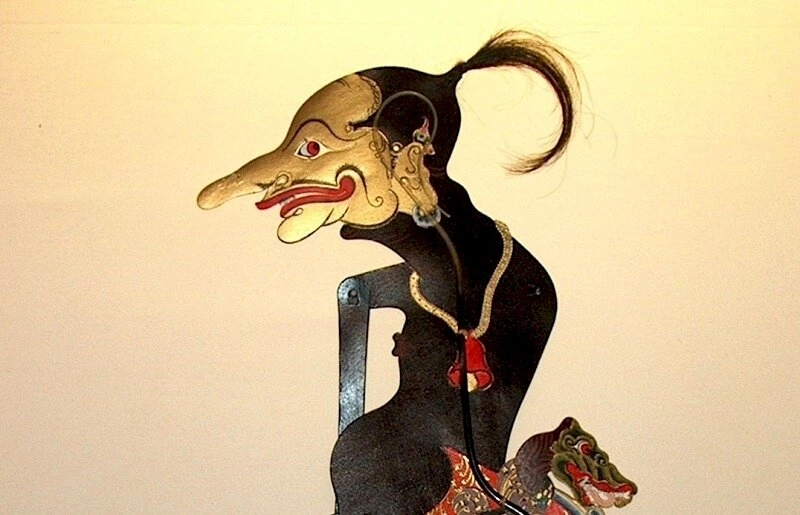

Zaman Mataram Islam banyak mewariskan budaya tak benda berupa karya sastra, momentum tradisional, dan beragam kesenian. Peninggalan karya sastra pada umumnya memuat catatan peristiwa, norma sosial, dan falsafah kehidupan. Sementara contoh momentum tradisional adalah Grebeg Maulud dan Yaqowiyu. Warisan kesenian yang masih eksis dan berkembang hingga sekarang antara lain wayang kulit, karawitan, dan beragam seni tari.

Makam Sunan Pandanaran, Kiai Ageng Gribig, dan RNg Ronggo Warsito juga merupakan peninggalan zaman Mataram Islam. Tempat-tempat tersebut sekarang berkembang sebagai destinasi wisata religi.

Di zaman kolonial, Klaten menempati posisi istimewa, karena terletak di antara Surakarta dan Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan kolonial dan tradisional. Dinamika politik dan pemerintahan di zaman kolonial tersebut turut membentuk karakter Klaten. Demikian pula perkembangan sosial ekonomi Klaten menjadi lebih baik dibanding daerah sekitarnya.

Warisan budaya zaman kolonial banyak memberi dukungan terhadap perkembangan ekonomi Klaten di awal kemerdekaan. Keberadaan pabrik gula, pabrik pengolahan tembakau, dan pabrik karung goni menjadi penggerak perekonomian yang sangat potensial. Potensi perekonomian Klaten lainya berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri kerajinan.

Klaten pernah memiliki produk-produk ikonik yang terkenal sampai luar daerah, antara lain beras rojolele, kain lurik, dan kain batik. Nilai-nilai ikon Klaten yang mulai pudar membutuhkan pemberdayaan ekstra agar kembali ‘bersinar’.

Kota Klaten sebagai Warisan Budaya

Warisan budaya yang tidak kalah penting adalah Kota Klaten. Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an, aura kolonial masih cukup terasa di Kota Klaten. Kondisi sosial-ekonomi yang relatif baik mendorong berkembangnya seni budaya dan dunia hiburan.

Panggung hiburan wayang orang, kethoprak, keroncong, dan bioskop menjadi pelengkap suasana malam yang mungkin tidak ditemukan di kota kabupaten sekitar Klaten. Keseharian Kota Klaten seolah merepresentasi sisa-sisa pengaruh budaya keraton dan pemerintah kolonial.

Awalnya, kota Klaten menyimpan banyak bangunan kuno peninggalan zaman kolonial. Karena beragam latar belakang, bangunan bernilai histori dan budaya tinggi tersebut satu demi satu tergusur oleh bangunan baru. Nuansa klasik bangunan zaman kolonial sebenarnya merupakan daya tarik kota Klaten sebagai destinasi wisata.

Bukan hanya pada era kolonial, zaman sekarang pun Klaten memiliki posisi strategis di antara dua primadona pariwisata, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Selama ini, Klaten belum memberdayakan secara maksimal potensi nilai lebih dari posisi strategis tersebut. Kompetensi kepariwisataan Klaten harus terus dikembangkan agar mampu berkompetisi dengan destinasi wisata daerah lainnya.

Kota Klaten sebagai pusat kegiatan daerah sangat ideal sebagai ajang promosi pariwisata. Kini, banyak berdiri bangunan monumental dan area publik di Kota Klaten, tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada dunia pariwisata. Spot-spot yang ada kurang merepresentasi identitas Klaten. Kota Klaten membutuhkan bangunan monumental sekaligus spot wisata. Kota Klaten membutuhkan landmark yang mampu merepresentasi nilai ikon lokal.

Ilustrasi perjalanan sejarah menggambarkan bahwa Klaten memiliki kekayaan budaya warisan leluhur yang wajib dijaga kelestarianya. Implementasi nilai budaya berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi menuju kesejahteraan. Nilai budaya juga menjadi spirit dalam menjaga keselarasan di kancah global.

Karakter sosial-ekonomi Klaten adalah pemberdayaan berbasis potensi alam dan seni budaya. Pertanian dan pariwisata memiliki peran vital sebagai penggerak perekonomian. Salah satu tujuan penelusuran sejarah adalah mengkaji potensi ekonomi yang pernah memberi nilai lebih dan pergeseran nilai budaya karena perkembangan peradaban.

Senyampang mensyukuri segala bentuk prestasi dan pencapaian, Klaten perlu senantiasa mawas diri sebagai wujud konsistensi menjaga kelestarian budaya. Bentuk konsistensi lainya adalah menjaga kesinambungan pemahaman nilai budaya pada generasi penerus. Nilai nilai budaya Klaten harus selalu dijaga dan dikembangkan seiring dinamika perubahan.

Betapa penting menganyam historiografi Klaten. Sebuah penulisan fakta sejarah yang memerlukan verifikasi dan interpretasi. Penulisan sejarah yang berbeda dengan penulisan mitos, legenda, dan cerita rakyat.

Editor: Rahma Frida