Islam Bukan Agama Mati

/ Opini

Praktik beragama Islam wajib mentransformasikan akhlak dan kesadaran sosial.

Thontowi Jauhari

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali.

Koordinator Majelis Daerah Presidium Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Boyolali.

Salah satu bentuk keredupan makna Islam yang paling mendasar terjadi saat istilah ad-dīn al-Islām direduksi hanya bermakna ‘agama Islam’. Padahal, dalam konteks Al-Quran, ad-dīn tidak sekadar berarti ‘agama’ dalam pengertian sistem kepercayaan atau tata ibadah formal, melainkan sistem hidup yang utuh dan menyeluruh (a comprehensive way of life). Reduksi makna ini adalah awal dari distorsi terhadap spirit Islam yang autentik.

Dalam banyak ayat Al-Quran, seperti Ali Imran: 19, Inna ad-dīna 'indallāhi al-Islām, makna ad-dīn tidak dapat dilepaskan dari dimensi kepatuhan total kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pada peribadatan ritual.

Filsuf Muslim seperti Muhammad Iqbal mengkritik keras bentuk keberagamaan yang terjebak pada formalitas ritualisme dan abai terhadap tanggung jawab sosial. Ia menyebut agama semacam itu sebagai ‘agama mati’ yang kehilangan daya revolusionernya.

Senada dengan itu, pemikir kontemporer dari Mesir seperti Hassan Hanafi juga menyoroti bagaimana makna Islam direduksi hingga kehilangan kekuatan transformatifnya. Menurut Hanafi, problem utama umat Islam modern adalah keterputusan antara agama sebagai sistem nilai dan realitas sosial-politik yang dihadapinya.

Bagi Hanafi, Islam bukan sekadar doktrin spiritual atau kewajiban ritual, melainkan kesadaran historis dan proyek pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, baik teologis, politik, maupun ekonomi. Ketika ad-dīn hanya dipahami sebagai ‘agama’ dalam arti sempit yang terpisah dari dinamika sosial dan pembebasan manusia maka yang terjadi adalah pembekuan makna Islam itu sendiri.

Ketika Islam hanya dipahami dalam konteks ritual formal seperti shalat, puasa, dan haji—terlepas dari dimensi sosial dan transformasi moralnya—maka praktik keagamaan itu kembali menyerupai bentuk-bentuk ibadah pada masa pra-Islam.

Pada zaman Jahiliyah, peribadatan sudah dilakukan, namun tanpa kesadaran akan keadilan sosial, etika publik, dan pembebasan manusia. Dalam kerangka tersebut, muncul ironi; seseorang bisa taat beribadah, tetapi tetap korup atau menindas. Bukankah ini mengingatkan kita pada tokoh seperti Abu Jahal, yang meskipun religius (penyembah Latta dan Uzza), namun ia juga menjadi simbol kekejaman, kezaliman, dan ketidakadilan.

Dua Distorsi Besar

Distorsi besar pertama terhadap makna Islam sebagai sistem yang utuh mulai terjadi secara struktural pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah. Pada masa itu, Islam sebagai kekuatan spiritual dan sosial mulai tereduksi menjadi alat legitimasi politik. Terjadi pengkhianatan dan penyelewengan Islam. Pemaknaan keberagamaannya kembali mengikuti pola beragama pada zaman Jahiliyah.

Dalam pengertian Muhammad Nursamad Kamba, “Agama, sebagaimana yang dipahami dan diterapkan oleh masyarakat pada waktu itu (Arab pra-Islam—Penulis) apakah animisme Arab, Yahudi, maupun Kristen dipahami sebagai institusi yang mengatur peribadatan. Ada otoritas keagamaan yang memiliki wewenang penuh dalam pengaturan ajaran-ajaran. Namun, seluruh ajaran tersebut bukannya melayani kepentingan manusia secara bersama-sama, tetapi malah menciptakan elite-elite pemuka agama yang berkolaborasi dengan penguasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan kekuasaan masing-masing tanpa mempedulikan nilai-nilai ideal kemanusian.”

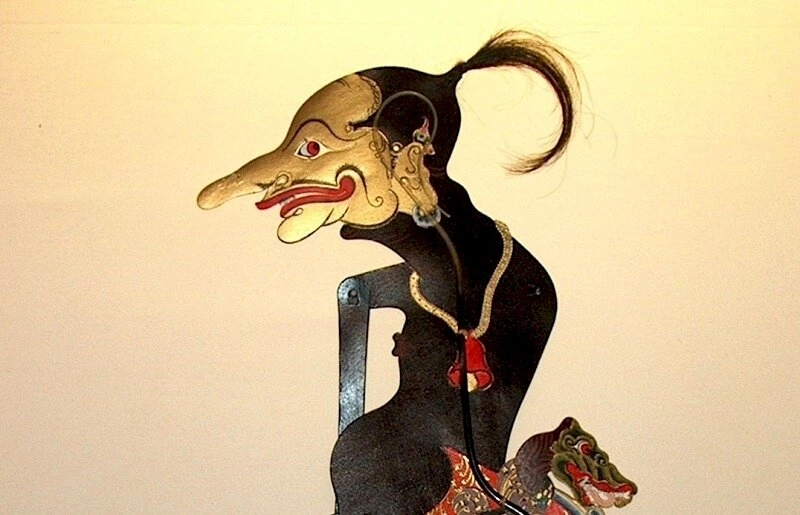

Distorsi kedua terjadi saat Islam masuk ke Nusantara, khususnya Jawa. Islam hadir di tengah budaya lokal yang sudah mengenal sistem keagamaan, terlembagakan seperti Hindu dan Budha. Bukan hal mengejutkan bila Islam diinterpretasi melalui lensa religiusitas-formalistis yang sudah akrab sebelumnya, yakni agama sebagai sistem persembahan dan upacara, bukan sebagai pembebasan sosial dan pembentukan etika publik. Model ini, tanpa disadari, membentuk keberagamaan yang sekadar ‘mengadopsi simbol’, bukan ‘menghidupkan ruh Islam’.

Tak heran jika kini kita menyaksikan banyak yang rajin shalat, pergi haji, atau berpuasa, tapi tetap saja melakukan korupsi, menindas, dan tidak peduli terhadap keadilan sosial. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang warganya taat beragama, tetapi praktik korupsi terjadi di sana-sini. Ibadah tidak mentransformasikan akhlak dan kesadaran sosial.

Di sinilah hilangnya unsur ikhsan dalam praksis keberagamaan kita. Padahal ikhsan, sebagaimana sabda Nabi dalam Hadits Jibril, adalah puncak iman, “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.” Ini bukan sekadar estetika spiritual, tapi juga etika eksistensial.

Reinterpretasi Praksis Islam

Sayangnya, Islam lebih sering direduksi menjadi syariah sebagai fiqih peribadatan (tata cara wudhu, sholat dan sebagainya) bukan sebagai etika dan transformasi moral. Padahal Al-Quran penuh dengan seruan kepada adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan ikhsan (kebaikan paripurna).

Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali pun menekankan bahwa syariah bukan sekadar hukum, tapi jalan menuju maqasid—tujuan moral dan sosial Islam, yakni menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta.

Dalam konteks inilah, kita sangat membutuhkan reinterpretasi praksis Islam yang utuh. Gerakan seperti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah contoh pembaruan Islam yang memadukan ruh keberagamaan dengan kerja sosial dan pendidikan.

Kiai Dahlan memulainya dengan tafsir surah Al-Ma’un yang membongkar ilusi keberagamaan tanpa kepedulian sosial. Orang yang mendustakan agama adalah yang mengabaikan anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Ini adalah kritik sangat tajam terhadap religiusitas kosong yang hanya berhenti pada ritual.

Sayangnya, satu abad lebih setelah Kiai Dahlan memulai langkah progresif tersebut, banyak dari kita masih tertinggal dalam pola pikir jumud dan ritualistis. Kita perlu keberanian untuk meneladani pemikirannya, bukan hanya memujinya. Islam bukan sekadar sistem simbolis, tapi proyek peradaban yang mengubah manusia dan masyarakat.

Menghidupkan kembali makna ad-dīnul Islām sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh adalah tugas besar kita hari ini. Hal itu membutuhkan keberanian intelektual dan spiritual untuk mereformulasi ulang cara kita memahami, mempraktikkan, dan mewariskan Islam.

Kita tidak butuh lebih banyak simbol-ritualistis, melainkan substansi. Bukan Islam yang menenangkan kemapanan zalim, tapi Islam yang membebaskan dan menyalakan harapan keadilan.

Editor: Astama Izqi Winata