Boyolali Wani

/ Opini

Bahan bakar kehidupan adalah perubahan. Tapi perubahan perlu keberanian. Seberapa beranikah kita untuk berubah?

Nyuwardi

Komisioner KPU Kabupaten Boyolali

Pada Rabu (19/6/2024), saya diundang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Boyolali sebagai salah satu narasumber Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Pemuda, Politik, dan Demokrasi’. Narasumber lain yang sangat kompeten, yakni Rektor Universitas Boyolali, Nanik Sutarni, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali 2018-2023, Rubiyanto.

Bermula pada tema yang disorongkan panitia, menurut saya, konteks situasi paling strategis saat ini, tentu saja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebuah momentum kontestasi politik yang krusial bagi Republik kita, terutama Kabupaten Boyolali. Kontestasi yang sekian waktu tak lebih dimaknai sekadar hari coblos-mencoblos. Momentum yang setiap kali hadir justru dimaknai sebagai ‘panen sehari’.

Padahal, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilkada, ibarat ‘rahim demokrasi’. Dari sanalah kepemimpinan nasional dan daerah itu lahir. Dari sanalah harapan menuju kehidupan yang lebih baik ditambatkan. Dari sanalah para pemimpin terus belajar pada kesalahan, kemudian sebisa mungkin tak mengulanginya lagi.

Tanpa Pemilu dan Pilkada, kepemimpinan formal rasanya sulit untuk dibayangkan. Lebih jauh, tanpa Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, mustahil muncul para pemimpin yang mumpuni. Lebih dalam, tanpa Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai lokal yang adiluhung, tidak mudah memanunggalkan para pemimpin dan rakyat yang dipimpin.

Sejarah negeri ini menorehkan deretan panjang keadaan sulit rakyat banyak, lantaran ‘gagal pimpin’. Kepemimpinan dimaknai sebagai ‘industri kekuasaan’ yang selalu menaksir untung-rugi, bukan pada adil dan sejahteranya warga. Kepemimpinan cenderung transaksional dengan menjadikan dukungan suara sebagai basis kapital. Semua itu bermuara pada keserakahan tak berujung akibat pola kekuasaan yang melenakan.

Pada praktiknya, semakin hari praktik demokrasi semakin tampak begitu luwes. Peraturan yang ada terkesan disiasati sebisa mungkin untuk meraih tujuan kemenangan bahkan dengan berbagai macam cara, meski tak baik dan buruk. Perjuangan politik yang awalnya diperuntukkan bagi kebaikan semua, kian hari kian terasa Machiavellianis.

Dalam buku berjudul Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot, terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2019 membahas praktik negosiasi dan pragmatisme partai-partai politik dan para politisi pasca-Orde Baru. Pada Bab IV tentang Institusi Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Calon yang termaktub mulai dari halaman 95, kedua penulis menggambarkan lemahnya hubungan kontestan Pilkada dengan partai politik pengusung sebagai bagian dari catatan penting sistem pemilihan di Indonesia.

Pada halaman 98, Aspinall dan Berenschot menulis, perpolitikan Pilkada tidak lagi selalu bertumpu pada politik patronase seperti zaman Orde Baru, tapi ternyata justru berubah lokus, dari negosiasi kandidat dan partai politik menjadi kandidat dengan para pemilih langsung. Peran yang semakin berkembang secara dramatis adalah peran kampanye personal, bukan berbasis partai, dan peran para broker suara di tingkat lapangan.

Belajar dari Pemilu 1955

Mari membuka literatur seputar Pemilu 1955. Pemilu yang kali perdana digelar di Indonesia tersebut hingga sekarang dinilai sebagai ‘Pemilu Paling Demokratis’. Hari pencoblosan, yakni 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante, sungguhlah saat yang istimewa. Karena, rakyat berbondong-bondong memberikan suaranya dengan penuh antusias.

Anda dapat menemukan kronik keseruan Pemilu 1955 dalam Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955 terbitan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2019. Pemilihan anggota DPR ketika itu diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perseorangan, serta pemilihan anggota Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perseorangan.

Mengapa Pemilu 1955 dianggap sebagai ‘Pemilu Paling Demokratis’? Pertama, adanya kebebasan seluruh partai politik, organisasi masyarakat, hingga calon perseorangan mengikuti untuk turut dalam kontestasi meski berlatar belakang ideologi yang beragam. Penyelenggaraan Pemilu benar-benar memberi ruang sangat besar bagi setiap kekuatan politik untuk tampil.

Tercatat, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berideologi nasionalis, kemudian Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan basis Islam, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang Komunis ikut ambil bagian dalam kontestasi Pemilu 1955.

Kedua, Pemilu 1955 terbilang bersih dari politik uang. Pemilu yang meriah tersebut mewakili intensitas dinamika perpolitikan Indonesia yang begitu dinamis. Persaingan para kandidat didominasi oleh latar belakang ideologi yang memungkinkan diseminasi optimal pada kampanye-kampanyenya. Edukasi politik yang alamiah terjadi, tanpa rekayasa formal yang berlebihan. Sepertinya, pada zaman itu, setiap pemilih tak asing dengan isme-isme, lantaran sering disampaikan dengan berapi-api.

Ketiga, lantaran bersih dari politik uang, Pemilu 1955 pada praktiknya pun dihelat dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan berarti. Pemerintah menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya agar hak pilih mendapatkan salurannya. Tidak ada intimidasi agar memilih calon tertentu. Walhasil, pemilihan dijalankan penuh riang gembira.

Pemilu 1955 dengan 43.104.464 daftar pemilih tersebut kemudian melahirkan kemenangan empat partai politik, yaitu PNI (8.434.653 suara), Masyumi (7.903.886 suara), NU (6.955.141 suara), serta PKI (6.179.914). Pemilu yang berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis itu pun mendatangkan banyak apresiasi serta pujian dari banyak kalangan, termasuk negara lain.

Meski kita tidak dapat mengulang praktik Pemilu 1955, karena aturan dan zaman yang telah berbeda, tapi pelajaran-pelajaran penting alangkah baiknya untuk terus direfleksikan dan dihadirkan kembali dalam bentuk berbeda. Misalnya, tentang politik uang. Bukankah dahulunya, istilah ‘Serangan Fajar’ lazim digelorakan para pendahulu untuk memupuk patriotisme? Mengapa dalam istilah kekinian, justru maknanya menyempit dan menjadi idiom politik yang relatif negatif?

Contoh lain, tentang partisipasi pemilih yang luar biasa saat Pemilu 1955, karena pendidikan politik yang masif di semua lini. Bukan tidak mungkin, sekarang, kontestasi politik akan menarik simpati publik lantas partisipasi pemilih meningkat optimal, bila pendidikan politik di tingkat akar-rumput benar-benar ada dan berkualifikasi prima. Pendidikan politik yang mendorong lahirnya kesadaran berpolitik, lantaran politik berpengaruh besar pada perikehidupan para pemilih, nantinya.

Menang Tanpa Ngasorake

Setelah mengulas sisi penyelenggaraan, mari menilik filosofi kepemimpinan yang dalam acuan kontestasi disebut sebagai ‘pemenangan’. Sebab, kepemimpinan formal, baik pusat maupun daerah, yang lahir dari Pemilu dan Pilkada, mensyaratkan program pemenangan yang sukses. Banyak yang bilang, merekalah para ‘Tim Sukses’.

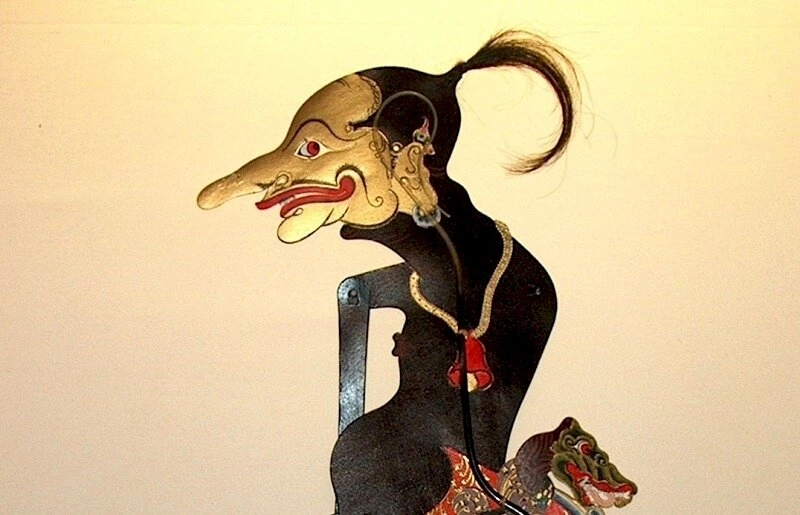

Anda orang Jawa? Atau mungkin Anda bukan orang Jawa tapi tertarik dan setuju bahkan menerapkan sebagian nilai-nilai Jawa pada kehidupan Anda? Mungkin Anda pernah mendengar atau membaca filosofi Jawa tentang kepemimpinan, yakni menang tanpa ngasorake yang bila diartikan harafiah, ‘menang tanpa merendahkan’. Filosofi adiluhung tersebut diajarkan Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu waliullah masyhur di Tanah Jawa.

Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari dalam karyanya berjudul Pitutur Luhur Budaya Jawa, terbitan Penerbit Narasi Yogyakarta tahun 2014 memberi penjelasan ringkas tentang menang tanpa ngasorake yang dapat dimaknai sebagai memenangkan sesuatu tanpa merendahkan atau mempermalukan orang lain. Dituliskan pada halaman 254, konsep ini tidak selalu tentang peperangan, tetapi bisa diterapkan pada setiap spektrum kehidupan. Seseorang mencapai apa yang diinginkan, tanpa harus membuat orang lain merasa dpermalukan.

Ibarat para kesatria, para kontestan Pilkada sebenarnya tengah berjuang mencapai puncak kekuasaan daerah. Kekuasaan sebagai bentuk darma kesatria sudah selayaknya didapatkan dengan cara-cara adiluhung. Setiap kesatria dapat menjadi pemimpin, tanpa perlu mempermalukan kesatria lain yang kalah kontestasi.

Bila telah begitu, ketaatan pada pranata menjadi faktor utamanya. Sejak memunculkan diri hingga Hari-H pencoblosan, para kandidat kepala daerah akan selalu tampil elegan dengan program-program unggulan yang strategis, dekat dengan rakyat, dan taktis-efektif, serta bermanfaat dalam jangka panjang. Semua program tersebut disarikan dari realitas kekinian, berdasar pada kapasitas kepemimpinan, dan visi masa depan daerah yang akan dipimpin.

Para kontestan tidak akan tertarik dengan kampanye negatif atau kampanye hitam, dengan menggelorakan kebencian berdasar pada energi persaingan kalah-menang yang rigid. Mereka tidak akan berpikir bahwa kekuasaan adalah harga mati yang dapat diraih dengan cara apa pun bahkan dengan merendahkan dan mempermalukan kandidat lain.

Pada akhirnya, momentum Pilkada akan terasa seperti hari raya. Hari di mana setiap warga dapat memilih pemimpin yang mereka sukai, tanpa tekanan dan manipulasi. Sebuah hari yang pantas untuk dirayakan sebagai ejawantah keberhasilan praktik penyelenggaraan demokrasi. Hari ketika seorang pemimpin lahir oleh rakyat dan kelak saat memimpin, sungguh-sungguh berbakti melayani rakyat.

Menang tanpa ngasorake secara kasat mata dapat dijumpai kembali ketika kepemimpinan baru telah berlangsung. Tidak ada rasa benci yang terpelihara, karena kemenangan yang dicapai tanpa malu orang lain. Tidak ada rasa khawatir, baik sang pemimpin maupun kalangan yang dipimpin, lantaran telah saling percaya.

Mari membayangkan datangnya perubahan yang lebih baik dengan kelahiran kepemimpinan yang baik, dari proses kontestasi yang baik, hingga seterusnya, menghasilkan perikehidupan yang jauh lebih baik. Tak mudah memang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Optimisme menebar nilai-nilai kebaikan pada ranah kepemimpinan dan politik secara intensif dapat berbuah internalisasi nilai itu pada setiap sendi kehidupan. Setelahnya, dapat berpengaruh pada siapa pun dalam ranah apa pun.

Perubahan Boyolali

Bagaimana dengan Kabupaten Boyolali? Apakah perubahan menuju perikehidupan lebih baik dapat terjadi? Apakah Pilkada Boyolali 2024 menjadi salah satu momentum strategis menuju perubahan yang dimaksud? Lantas apakah kaum muda berpeluang turut dalam pusaran inti perubahan Boyolali?

Mari mulai memetakannya. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali sebanyak 825.630 pemilih. Dari DPT ini, berapa jumlah para pemudanya?

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemuda adalah mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Apabila Undang-Undang Kepemudaan dipadukan dengan teori generasi maka para pemuda adalah mereka yang disebut sebagai Generasi Z atau populer dipanggil Zoomer. Kalangan dengan fenomena unik tersebut lahir antara tahun 1997 hingga 2007.

Dalam bukunya berjudul Gen Z: the Superhero Generation, terbitan The Rowman & Littlefield Publishing Group, tahun 2021, Regina Luttrell dan Karen McGrath menuturkan bahwa Gen Z mengedepankan kolaborasi. Untuk melewati hari dengan aksi strategis yang memungkinkan mereka untuk menjadi seorang superhero, tidak pernah dilakukan sendirian.

Lihatlah, setidaknya ada dua terma yang dapat kita petik dari sumber literatur ini. Pertama, tentang identitas superhero. Jamaknya Zoomer, karena sejak lahir telah akrab dengan perangkat digital, mereka dapat menangkap dan mengolah informasi berskala global, baik dalam bentuk ide dan pikiran, aksi, inovasi, atau inspirasi. Setiap isu internasional dianggap sebagai bagian dari keseharian Gen Z. Ketika mereka berkontribusi, meski sedikit, apresiasi luasnya dianggap sebagai bagian dari kontribusi global. Mereka seperti para superhero.

Kedua, tentang superhero yang tergantung pada kolaborasi. Sebesar apa pun misi perbaikan dunia, Gen Z tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama banyak pihak, mulai dari keluarga, sahabat, kenalan, rekanan, dan negara. Mereka sadar sepenuhnya, tanpa kolaborasi, misi perbaikan dunia tidak akan tercapai.

Dalam DPT Pemilu 2024 di Boyolali, jumlah Gen Z mencapai 20 persen atau sebanyak 163.929 orang. Jumlah pemilih yang sangat besar, bukan? Asumsikan mereka telah melek informasi dan sadar politik, artinya setiap kontestan Pilkada Boyolali 2024 nanti akan sangat berkepentingan pada Gen Z. Apa yang tengah diperbincangkan, apa yang sedang dikreasikan, dan apa yang menjadi cita-cita mereka haruslah didengar dan diformulasikan para kandidat.

Jadi, kaum muda sangatlah berpengaruh pada perubahan Boyolali ke arah yang jauh lebih baik. Catatannya, diperlukan keberanian yang cukup untuk mewujudkannya. Pertama, keberanian untuk belajar, apa itu politik dan kepemimpinan. Dua hal tersebut sangatlah penting bagi khazanah berpikir kaum muda. Dengannya, Pilkada Boyolali 2024 akan dimaknai sebagai momentum lahirnya kepemimpinan formal yang selaras dengan perubahan.

Kedua, keberanian untuk berandil pada Pilkada Boyolali 2024. Kiprah kaum muda dapat bermacam-macam sesuai minat, mulai murni sebagai pemilih an sich hingga turut menjadi bagian penyelenggaraan. Bisa juga menjadi kontestan, atau terlibat aktif dalam tim pemenangan kandidat. Khusus mahasiswa, meski punya hak suara dan diperbolehkan mencoblos nanti, secara institusi, tidak dapat berpolitik praktis.

Mari menjemput perubahan. Perubahan dengan keberanian. Ya, ‘Boyolali Wani’.